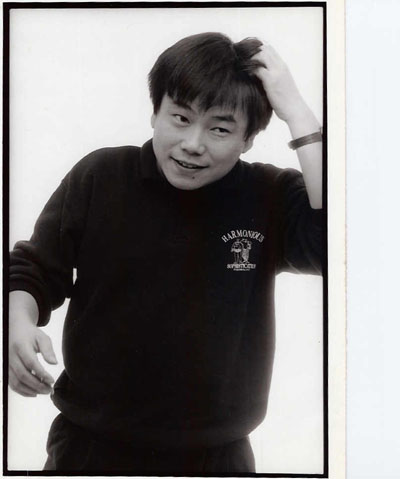

20대 후반의 어느 시간, 1986년의 겨울이 생각난다.

그 전 해 85년에 연극 <포로교환>을 공연하고 영화 <안개기둥>을 쓰고나서

한 해가 막 지나가는 그해 연말에 나는 무척 초조했다.

20대 후반에 들어서고 있었고 주변을 제대로 읽고 있는가 하는 의문에 빠졌다.

여전히 정치상황은 어처구니없는 가위에 눌려 있었고 나는 작업에도 일상에서도 돌파구를 찾지 못했다.

딱딱한 것에 둘러싸여 있었다. 길도 잘 볼 수가 없었다.

자, 어디로 간다, 어디서 무엇을 한다.

내가 하고 싶은 영화나 연극을 자주 할 수가 없었다.

사방이 옥(獄)죄었고 경제는 여전히 가난했다.

더우기 내가 알고 있다고 느끼는 단어로부터도 나는 몰락할 것만 같았다. 어쩌면 내 인생은 이제 실패라는 단어로 마감되고 혹시 내게 재능이 있다면 그 재능은

어디서도 영 구제받을 수 없을 것이라는 막막함이 몰려왔다.

갑자기 이 세계는 구역질이 나는 사람들로 가득하고

온갖 엉터리없는 헛것들로만 이루어져 있는 느낌이었다.

죽음이나 주검이 아주 내 가까이 있을지도 모른다는 생각이 들었다.

난 스물일곱의 나이였고 거의 최악의 상태였다.

우울에 빠져 있었다.

며칠 걸려 쓴 시나리오 <안개기둥>은 영화로 만들어지고 그 시나리오로 영화를 감독한 이와 출연한 배우들은 상도 받고 우쭐거리고 있었다.

낸 눈에 시덥지도 않게 뵈던 대종상 시상식은 아예 나가지도 않았다, 관심도 없었다. 내가 온전하게 몸과 마음을 바쳐 몇 개월에 걸쳐 쓴 난 시나리오

<새야 새야 파랑새야>는 돈이 될 것 같이 않다고 느꼈는지 누구 하나 거들떠보지도 않았다.

현실은 우스꽝스럽게 내 눈에 비쳤다.

사람도

사람이 만들고 있던 몸의 부산함도

뭔가 지독하게 썩어가고 있었다.

그때 막연하게 혼자서 전라도(全羅道)를 향해 떠났다.

소설가 임철우 형을 만났다.

형의 소설 몇 편을 텔레비전 드라마 극본으로 옮긴 적이 있었다.

형의 소개로 남도 끝까지 마냥 쏘다녔다.

겨울이었다.

무척 쓸쓸했고 황량했다.

바다를 보고 들판에 쥐불을 놓았던 저 꺼칠한 풍경을 지나서

쇠락한 대흥사 절간의 앞동네 토담집 구석방에 몸을 눕히고 무거운 잠을 잤다. 긴시간 죽음과도 같은 잠을.

대흥사 뒷산을 오르다가 갑자기 숨이 차서 헉헉거리는 나를 보고 놀라던 철우 형의 얼굴이 기억난다.

첩첩이 쌓인 무덤들을 보았다.

인간들은 저 많은 죽음의 행렬에 과연 스스로들 납득하고 있을까?

더구나 그 죽음들이 부당한 역사로 인해서 겪게 된 것이라면?

이렇게 끈질기게 질문을 해되는 스스로의 강박에 지쳐 있었다.

그때까지 내가 다룬 연극들 또는 작업들은 거의 이런 의문과 질문에 해당되고 있었다.

나는 가장 인적이 드문 곳으로 발길을 돌리려 했다.

그 해 남도(南道) 여행은 이런저런 의식의 방랑으로 끝간 데 없이,

뭔가 채울 수도 없는, 저 막연하고 허망한 발걸음이었다.

지금 기억에 남아 있는 것은 그 해 겨울의 강렬한 햇살이다.

완도의 보길도.

바다를 비추던 햇빛의 장관.

나는 굉장한 햇빛의 직사광선으로 숨도 제대로 쉬지 못했다.

그리고 지독하게 빨간 흙.

그때 나는 역사에 관심을 갖는다는 게 어쩌면 미친 짓이고

혼자서 가슴앓이를 하다가 사람들 사이의 최소한의 소통도

차단될지 모른다고 두려워했다.

그때나 지금이나 나는 아무 단체에도, 모임에도 가입하지 않고 있었고

어떤 터미널도 내 발길로 가까이 가본 적이 없고

사람들 이름이나 틈새도 끼지 않았다.

그냥 혼자였다.

지금도 여전히 그러하지만.

나는 이후 오랫동안 말과 글로부터, 그리고 연극으로부터도

도망치길 원했고 또 피해 다니고 있었다.

그래, 그건 아마 사람들 사이에서 어떤 섬도 발견할 수 없었고 제 혼자 망연한

의식의 바다를 허우적거리고 있었던 것인지도 모른다. 혼자서말이다.

그야말로 온전하게 제 혼자서, 무(無)이고 유(有)였다.

보길도의 겨울은 을씨년스럽고 스산했다. 바다에서 불어오는

바람이 차고 추웠다.

그 때, 남루하고 가난하기가 이루 말 할수 없는 장례행렬과 마주쳤다.

지지리도 쪼가리쪼가리로 가난한 어느 가족의 주검의 행진.

몇몇 인척들과 곧 그 주검의 행렬에 새 주인이 될 노인들과 어린아이와 아낙들.

그리고 동네 몇 사람. 불과 열댓 명이나 됐을까.

죽음의 의식(儀式)으로는 이 지구상에서 어쩌면 가장 소박하기 그지없는,

또 어쩌면 가장 생생하고 장엄하기까지 한, 그런 장례로 볼 수도 있는,

하여간에 마주하게 됐다.

난 무턱대고 그 행렬을 따라갔던 기억이 난다.

바다를 비추던 햇살은 쨍쨍하게 바람을 가르고 산등성이로 치고 올라오고 있었고

사람들은 마른 눈물을 흘렸다.

난 누구의 죽음인지 묻지도 않았고 어떤 인간의 마지막 행차인지도 알고 싶지 않았다.

그러나 혼자서 나직하게 울었다.

쑥스러웠지만 눈가를 훔치고 있으니까 누군가 일행 중에서 다가와서 투박한 손으로 막걸리를 건네서 마셨던 것 같다.

혈관 속으로 찌르르하게 기운이 퍼졌다.

소나무 등걸에 기대어 갑자기 나는 누군지도 모르는 저 주검과 어쩌면 오래 전

부터 잘 알고 있었던 사이인 것만 같았고, 갑자기 저 죽음에 대해서도 나는 모든 책임을 져야만 한다는 생각도 들었다. 빌어먹을.

바다를 끼고 있는 산길을 따라서 산을 내려왔다.

혼자서 그 길을 내려올 때 나도 이담에 죽으면 바다를 끼고 있는 산에서

바다를 보면서 흙 속으로 들어가고 싶다고 기원했다.

먼길이었다.

혼자서 바다를 보면서 햇살을 받으면서 산길을 타고 오는데

집배원의 오토바이가 지나갔고 나는 그 오토바이 뒤꽁무니에 앉아서 곧장 선착장으로 왔고, 배를 타고 뭍으로, 서울로 올라왔다.

그 해 겨울, 알고 지내던 시인 황지우 형을 만났고 그의 시집에서

우연히 여정(旅程)이라는 시가 유니크했고,

난 영화사에 그의 시를 그때 돈 오십만 원에 계약을 주선했던 것 같다.

돈이 귀했던 지우형이 술을 마시는 걸 물끄러미 쳐다봤고, 우린 황학동 시장통에서 소주하고 돼지머리 귀퉁이로 허기를 달랬다.

나는 소주를 딱 두 잔만 마셨고 지우형은 소주 반 병과 돼지머리 안주를 씹었던 것 같다.

이후 거의 십여 년이 지났다.

그 동안 간간이 메모를 하고 있었지만 94년 들어서야 시나리오로 죽음을 쓰기 시작했다.

이번엔 봄이었다.

시나리오를 쓰기 위해서 또 전라도를 찾았다.

바다를 보고 들을 걷고 초상집을 기웃거리고 ,그리고 불현듯 철우형이 보고싶어 제주도로 찾아갔다.

바다를 볼 수 있는 집을 또 철우 형에게 소개를 받아 빌리고

그곳에서 초고를 쓰고 두 번째 원고는 서울 변두리 시장 입구 술집에 들어앉아 끝냈다.

죽음에 대한 사유.

죽음에 대한 글 쓰기.

죽음마저도 이성(理性)과 함께 견뎌줄 수 있다면 쉽게 맞을 수 있겠는가, 과연?

그 시나리오를 쓰면서 시장통을 어슬렁거릴 때,

사람들은 사고 팔고 악다구니로 죽음을 견디고 있는 것만 같았다.

이 시나리오를 쓰면서 나에게 죽음에 대한 지평을 일러준 사람들이란

다른 사람들이 아닌, 저잣거리에서 핏대를 세우고 살 수 밖에 없는 저 이웃들이 아니던가.

저 세상은 아직 내게 없다.

가본 적이 없다.

이 세상도 없다.

쓸쓸하다.

야무지지 못해서 자꾸 눈물이 난다. 그렇다면 무엇이 있을까.

어쩔 수 없이 착하고 따뜻한 것에 몸이, 마음이, 기울고 마는 것일까.

이 세상과 저 세상에, 분명한 존재가 그리고 비존재가 나에게 들려주는, 되돌려주는,

마음, 마음은.

내가 십년이 지나고 이 다음에 다시 죽음을 쓴다면, 그때는 어떤 이야길 하게 될까?

기실 죽음은 거짓이나 알량한 위로나 터무니없는 허영을 받아들이지 않고

그냥 그대로 그 모습으로 주검으로 우리들 앞에 던져지거나 놓여지는 것일 텐데.

죽음이 또 한 번의 다른 생을 가져다 줄 수 있다는 얘기에 나는 동의하지 않는다.

나는 아직 사랑을 해야 하고 때때로 내일이나 모레에는 장가도 가고 싶다는 생각도 있다. 누가 살라고 더 살라고 장가도 가라고 어서 가라고, 등을 떠다미는 건 아니고,

또 누가 시집을 오겠다고 딱히 정해진 것도 아니지만, 죽음에 관해서 친숙하게 얘기하는 건 나에겐 커다란 날개를 가진 무거운 새가 공중을 나는 모습을 보는 것만큼이나 갑갑한 일이다.

'알베르트 카뮈' 식으로 얘기를 하자면,

'죽음에 관해서 얘기를 하기에는 아직 살아야 할 삶이 있다' 더구나 나에게는 아직 젊음이 있다. 그러나 부득이 죽음을 얘기 해야 한다면, 공포와 침묵과 주검을 얘기할 수 있는 보다 정확한 말을 찾아야 하고,

그 말을 찾기 위해서 부지런하게 슬픔을 기쁨을 저주를 비극을 열락을 경험하지 않을 수 없다.

죽음은 닫혀진 문이다.

꽝.

하고, 닫게 되는 문이다.

난 아직 이 문이 닫히는 걸 보고 싶지 않다.

무섭고 두렵기 때문일까. 그렇기도 하겠지만.

이제 마흔 중반. 아직 나는 너무 많이 산 나이는 아니다.

아니다, 살만큼 산 나이인지도 모른다.

존재는 허망일지도 모른다.

하지만 존재하는 동안에는 그 허망과 대면할 수 밖에 없다.

회원들이 쓴 글을 그냥 버릴수도 없고 잘 뒤져보면 묻히기 아까운 좋은 글들도 있고 해서요...

글을 읽을수만 있고 새글을 쓰거나 댓글을 달수는 없습니다.